§ 2.16. НОВЫЕ

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ В ТЕОРИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСА НА ОСНОВЕ

УРАВНЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА

Классические

задачи нестационарного теплопереноса, рассматриваемые в этой книге, основаны на

уравнении энергии (2.1), которое можно записать в виде:

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() . (2.657)

. (2.657)

Входящие в

(2.657) вектор плотности теплового потока ![]() имеет вид классической

зависимости Фурье

имеет вид классической

зависимости Фурье

![]() , (2.658)

, (2.658)

которая описывает распространение

тепла диффузным способом. Соотношения (2.657) – (2.658) приводят к уравнению

нестационарной теплопроводности параболического типа (2.1) и соответствующим

краевым задачам (2.1) – (2.3). Аналитические решения этих задач показывают, что

скорость распространения тепла в изучаемых средах является бесконечной. Для

большинства практических задач нестационарной теплопроводности классическая

феноменология Фурье (2.658) даёт удовлетворительные результаты. Более того: для

уравнений параболического типа (2.1) краевые задачи (2.1) – (2.3) являются

предметом практически необозримого числа исследований. С годами их поток не

уменьшается, охватывая все новые содержательные математические объекты и все

большее число самых разнообразных приложений, учитывая наличие хорошо

разработанных аналитических методов, дающих точное решение задачи (2.1) –

(2.3).

В последние

десятилетия в аналитической теории теплопроводности (и родственных процессов)

развивается направление, учитывающее конечную скорость распространения тепла

при исследовании теплообмена с помощью модельных представлений на основе

обобщённого закона теплопроводности ![]() . Для анизотропных тел этот закон установил С. Калиски

. Для анизотропных тел этот закон установил С. Калиски ![]() , вводя в принцип Онзагера характеристику скорости изменения

теплового потока – тепловую инерцию. Для изотропных тел закон, обобщающий

(2.658), установил А.В. Лыков

, вводя в принцип Онзагера характеристику скорости изменения

теплового потока – тепловую инерцию. Для изотропных тел закон, обобщающий

(2.658), установил А.В. Лыков ![]() как гипотезу о

конечных скоростях распространения тепла и массы для тепло – и влагопереноса в

капиллярно – пористых телах. Согласно

как гипотезу о

конечных скоростях распространения тепла и массы для тепло – и влагопереноса в

капиллярно – пористых телах. Согласно ![]()

![]() , (2.659)

, (2.659)

где ![]() - время релаксации

теплового потока, связанное со скоростью распространения тепла

- время релаксации

теплового потока, связанное со скоростью распространения тепла ![]() соотношением

соотношением ![]() . Для металлов

. Для металлов ![]() ; для азота

; для азота ![]() ; для аморфных тел типа неорганического стекла и полимеров,

имеющих сложную структуру, время релаксации достигает значений (

; для аморфных тел типа неорганического стекла и полимеров,

имеющих сложную структуру, время релаксации достигает значений (![]() -

- ![]() )с; опытное измерение

)с; опытное измерение ![]() во многих случаях не

представляется возможным. Скорость распространения тепла для стали

во многих случаях не

представляется возможным. Скорость распространения тепла для стали ![]() , для алюминия

, для алюминия ![]() , что превышает скорость распространения звука; для азота

, что превышает скорость распространения звука; для азота ![]() и для газов в условиях

разряжённого сверхзвукового потока влияние конечной скорости распространения

тепла на теплообмен становится заметным. Подобное влияние может проявляться

также при очень низких температурах (например, в жидком гелии

и для газов в условиях

разряжённого сверхзвукового потока влияние конечной скорости распространения

тепла на теплообмен становится заметным. Подобное влияние может проявляться

также при очень низких температурах (например, в жидком гелии ![]() при

при ![]() ) и даже при обычных температурах в твёрдых телах, когда в

нестационарном процессе рассматривается малый период времени

) и даже при обычных температурах в твёрдых телах, когда в

нестационарном процессе рассматривается малый период времени ![]() .

.

Соотношения

(2.657) и (2.659) приводят к уравнению теплопроводности гиперболического типа

![]()

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() . (2.660)

. (2.660)

Можно выделить

большой класс моделей, основанных на уравнении (2.660). Так, гиперболическое

уравнение используется для описания температурных полей, возникающих при

высокоинтенсивном теплообмене в устройствах импульсной и лазерной техники; при

лазерной обработке металлов; в процессах плазменного напыления; в

энергетических каналах ядерных реакторов, в псевдоожиженном слое; в дисперсных

системах и зернистых материалах; в слоистых полупроводниковых структурах; при

описании процесса электронной теплопроводности в высокотемпературной плазме;

при математическом моделировании фронтовых процессов терморазложения; в

кристаллах катализатора и при выращиваний гомоэпитаксиальных плёнок германия,

возникающих в ходе экзотермических химических реакций и др. ![]() . Задачи теплопроводности на основе гиперболического

уравнения (2.660) называются обобщёнными. С математической точки зрения,

обобщённые задачи нестационарного переноса значительно отличаются от

классических (2.1) – (2.3), являясь более сложными при нахождении аналитических

решений.

. Задачи теплопроводности на основе гиперболического

уравнения (2.660) называются обобщёнными. С математической точки зрения,

обобщённые задачи нестационарного переноса значительно отличаются от

классических (2.1) – (2.3), являясь более сложными при нахождении аналитических

решений.

Следует подчеркнуть,

что достигнутые за последние два – три десятилетия успехи в нахождении точных

аналитических решений краевых задач для уравнения (2.660) весьма незначительны.

Последнее объясняется несовершенством математического аппарата,

приспособленного для решения обобщённых задач, в частности, отсутствием в

известных справочниках по операционному исчислению (![]() и др.) формул обращения для изображений, возникающих при

решении гиперболического уравнения. В то же время найденные решения содержат

неточности , как в самих функциональных

конструкциях аналитических решений, так и в исходной постановке задачи. Для

уравнения (2.660) чаще используются классические граничные условия (2.3), а не

интегральная форма записи этих условий, вытекающая из обобщённого закона

(2.659). Ниже эти вопросы разбираются детальным образом. Формулируется также

математический аппарат в виде интегральных соотношений, достаточно эффективных

при нахождении точных аналитических решений тепловых задач обобщённого типа.

и др.) формул обращения для изображений, возникающих при

решении гиперболического уравнения. В то же время найденные решения содержат

неточности , как в самих функциональных

конструкциях аналитических решений, так и в исходной постановке задачи. Для

уравнения (2.660) чаще используются классические граничные условия (2.3), а не

интегральная форма записи этих условий, вытекающая из обобщённого закона

(2.659). Ниже эти вопросы разбираются детальным образом. Формулируется также

математический аппарат в виде интегральных соотношений, достаточно эффективных

при нахождении точных аналитических решений тепловых задач обобщённого типа.

Рассмотрим

сначала область ![]() ; этот случай наиболее часто всречается в приложениях и

требует ряда уточнений. Уравнение (2.660) при отсутствии внутреннего источника тепла (его наличие рассмотрим ниже)

имеет вид:

; этот случай наиболее часто всречается в приложениях и

требует ряда уточнений. Уравнение (2.660) при отсутствии внутреннего источника тепла (его наличие рассмотрим ниже)

имеет вид:

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() . (2.661)

. (2.661)

Рассмотрим

уравнение (2.661) при постоянных начальных условиях:

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() . (2.662)

. (2.662)

Наличие

постоянных или переменных (по координате) начальных условий в области ![]() имеет принципиальное

значение для записи обобщённых граничных условий для гиперболического

уравнения.

имеет принципиальное

значение для записи обобщённых граничных условий для гиперболического

уравнения.

Граничное

условие 1 рода (температурный нагрев) записывается аналогично, как и для

уравнения (2.1):

![]() ,

, ![]() . (2.663)

. (2.663)

Граничное

условие 2 рода (тепловой нагрев) при постоянных начальных условиях (2.662) на

основании (2.659) имеет обобщённый интегральный вид:

![]() ,

, ![]() . (2.664)

. (2.664)

Граничное

условие 3 рода (нагрев средой) при начальных условиях (2.662) имеет также вид

обобщённой интегральной формы записи:

![]() ,

, ![]() . (2.665)

. (2.665)

К этим

условиям необходимо добавить ещё одно граничное условие:

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() .

(2.666)

.

(2.666)

При

формальном переходе (2.664) – (2.665) к дифференциальной форме записи граничных

условий следует проявлять осторожность, так как в случае постоянных граничных

функций ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() дифференциальная форма

записи не будет эквивалентна интегральной (2.664) – (2.665) (не удовлетворяет

(2.664) – (2.665)) и получаемые далее аналитические решения тепловой задачи не

являются истинными. В действительности, дифференциальная форма обобщённых

граничных условий 2 и 3 родов, эквивалентная интегральным условиям (2.664) –

(2.665) имеет вид:

дифференциальная форма

записи не будет эквивалентна интегральной (2.664) – (2.665) (не удовлетворяет

(2.664) – (2.665)) и получаемые далее аналитические решения тепловой задачи не

являются истинными. В действительности, дифференциальная форма обобщённых

граничных условий 2 и 3 родов, эквивалентная интегральным условиям (2.664) –

(2.665) имеет вид:

для

условий (2.664)

![]() ,

, ![]() ,

(2.667)

,

(2.667)

если ![]() - переменная величина

и

- переменная величина

и

![]() ,

, ![]() ,

(2.668)

,

(2.668)

если ![]() , где

, где ![]() - дельта – функция

Дирака;

- дельта – функция

Дирака;

для

условий (2.665)

![]() ,

, ![]() , (2.669)

, (2.669)

если ![]() - переменная величина

и

- переменная величина

и

![]() ,

, ![]() ,

(2.670)

,

(2.670)

если ![]()

Рассмотрим

далее соотношения (2.661) – (2.666) в безразмерных переменных:

![]() ;

; ![]() ;

; ![]() ;

; ![]() ;

; ![]() (

(![]() ),

),

![]() ;

; ![]() .

(2.671)

.

(2.671)

Имеем:

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ;

(2.672)

;

(2.672)

![]() ,

, ![]() ;

(2.673)

;

(2.673)

Граничные условия:

![]() ,

, ![]() ; (2.674)

; (2.674)

либо

![]() ,

, ![]() ;

(2.675)

;

(2.675)

либо

![]() ,

, ![]() ;(2.676)

;(2.676)

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() . (2.677)

. (2.677)

В пространстве изображений по Лапласу

![]() ,

(2.678)

,

(2.678)

решение уравнения (2.672) с

учётом (2.677) сводится к выражениям вида ![]() , где вид зависимости

, где вид зависимости ![]() определяется типом

граничного условия (2.674) – (2.676). Приведём ряд формул операционного

исчисления, полученных для решения задач типа (2.672) – (2.677):

определяется типом

граничного условия (2.674) – (2.676). Приведём ряд формул операционного

исчисления, полученных для решения задач типа (2.672) – (2.677):

![]()

![]() ,

(2.679)

,

(2.679)

где

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() (2.680)

(2.680)

![]() - импульсная

функция,

- импульсная

функция, ![]() - модифицированная

функция Бесселя;

- модифицированная

функция Бесселя;

![]()

![]() ; (2.681)

; (2.681)

![]()

![]() ; (2.682)

; (2.682)

![]()

![]() ;

(2.683)

;

(2.683)

свёртка функций ![]() и

и ![]() есть

есть

![]() ;

(2.684)

;

(2.684)

свёртка функций ![]() и

и ![]()

есть

![]() . (2.685)

. (2.685)

Теперь можно записать аналитические решения всех трёх краевых задач нестационарной теплопроводности, рассмотренных в (2.672) – (2.677).

Теперь можно записать аналитические решения всех трёх краевых задач нестационарной теплопроводности, рассмотренных в (2.672) – (2.677). Для уменьшения громоздкости в (2.674) – (2.676) достаточно рассмотреть случаи

![]() ,

, ![]() (2.686)

(2.686)

учитывая, что общий случай

несложно записать на основе приведённых выше соотношений. Имеем:

![]() ,

(2.687)

,

(2.687)

где

В пространстве оригиналов находим:

![]()

![]() , (2.688)

, (2.688)

где

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() (2.689)

(2.689)

Если в уравнении (2.672) присутствует функция источника тепла, то есть

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() (2.690)

(2.690)

и краевые условия имеют вид (2.673) – (2.677), (2.686), то к правой части операционного решения (2.687) необходимо прибавить слагаемое

![]()

![]() ,

(2.691)

,

(2.691)

где ![]() . Оригинал (2.691) находится по приведённым выше формулам

обращения.

. Оригинал (2.691) находится по приведённым выше формулам

обращения.

Приведённые

рассуждения показывают, что нахождение аналитических решений задач

теплопереноса для уравнений гиперболического типа даже для простейшей области ![]() ,

, ![]() технически значительно

труднее классических случаев (2.1) – (2.3). Другой особенностью полученных

операционных решений является возможность представления для частично

ограниченной области аналитического решения одной и той же задачи в различных

классах функций, что не имеет место для задач (2.1) – (2.3) на основе

феноменологии Фурье (для (2.1) – (2.3) такая возможность имеет место только в

ограниченных областях канонического типа, когда аналитическое решение задачи

имеет вид ряда типа Фурье – Бесселя,

либо формулы суммирования Пуассона

технически значительно

труднее классических случаев (2.1) – (2.3). Другой особенностью полученных

операционных решений является возможность представления для частично

ограниченной области аналитического решения одной и той же задачи в различных

классах функций, что не имеет место для задач (2.1) – (2.3) на основе

феноменологии Фурье (для (2.1) – (2.3) такая возможность имеет место только в

ограниченных областях канонического типа, когда аналитическое решение задачи

имеет вид ряда типа Фурье – Бесселя,

либо формулы суммирования Пуассона ![]() ). Если в (2.687) переходить к оригиналам по формуле

обращения с помощью контурного интеграла Римана - Меллина

). Если в (2.687) переходить к оригиналам по формуле

обращения с помощью контурного интеграла Римана - Меллина

![]() , (2.692)

, (2.692)

и вычислять интеграл (2.692)

непосредственно при наличии двух точек ветвления ![]() и

и ![]() , то в отличие от (2.688) – (2.689) аналитические решения

будут иметь следующий вид:

, то в отличие от (2.688) – (2.689) аналитические решения

будут иметь следующий вид:

задача 1 (температурный нагрев (2.674), (2.686))

(2.693)

(2.693)

задача 2 (тепловой нагрев

(2.675), (2.686)

![]() (2.694)

(2.694)

задача 3 (нагрев средой (2.676),

(2.686))

![]() (2.695)

(2.695)

Эти решения тождественны в смысле числа и, по-видимому, могут быть преобразованы друг в друга, что является достаточно сложной задачей вычислительной математики.

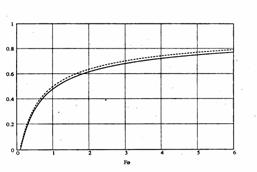

Рис. 2.5. Температурные кривые в сечении z¢ =2 при с0

= 0,001:

——— - температурный нагрев (решение(

2.693));

‑‑‑‑‑‑‑‑‑

- тепловой нагрев (решение 2.694);

……… - нагрев средой при Bi = 5

(решение (2.695))

На рис. 2.5.

приведены кривые изменения температуры ![]() от Fo в

сечении

от Fo в

сечении ![]() при сo = 0,001, построенные по формулам (2.693)-(2.695).

Здесь, как и в классическом случае (2.1) - (2.3) существует пограничное

значение

при сo = 0,001, построенные по формулам (2.693)-(2.695).

Здесь, как и в классическом случае (2.1) - (2.3) существует пограничное

значение ![]() , ниже которого температурный нагрев (задача 1) является

наиболее интенсивным, причем с увеличением параметра сo, величина

, ниже которого температурный нагрев (задача 1) является

наиболее интенсивным, причем с увеличением параметра сo, величина ![]() смещается в сторону меньших значений. Этот факт был

установлен в термомеханике при исследовании динамической реакции массивного

тела на тепловой удар [87] в рамках моделей (2.1) - (2.3). Было показано, что

среди различных (традиционных) видов теплового нагружения температурный нагрев

является наиболее опасным режимом.

смещается в сторону меньших значений. Этот факт был

установлен в термомеханике при исследовании динамической реакции массивного

тела на тепловой удар [87] в рамках моделей (2.1) - (2.3). Было показано, что

среди различных (традиционных) видов теплового нагружения температурный нагрев

является наиболее опасным режимом.

Рис. 2.6. Тепловая реакция области в сечении z¢ =2

при

температурном нагреве:

——— - решение( 2.688);

‑‑‑‑‑‑‑‑‑

- решение (2.693)

Рис. 2.6.

описывает тепловую реакцию области в сечении ![]() при сo = 0,001 при температурном

нагреве (задача 1), полученную по формулам (2.688) и (2.693). Некоторое

различие кривых связано с особенностью вычислительных схем при численной

обработке соотношений (2.688) и (2.693).

при сo = 0,001 при температурном

нагреве (задача 1), полученную по формулам (2.688) и (2.693). Некоторое

различие кривых связано с особенностью вычислительных схем при численной

обработке соотношений (2.688) и (2.693).

Рассмотрим

далее метод функции Грина для краевых задач переноса гиперболического типа.

Уравнение (2.660) запишем в виде

![]()

![]() (2.696)

(2.696)

где ![]() - известная функция.

- известная функция.

Функция Грина ![]() по переменным (M,t) удовлетворяет условиям:

по переменным (M,t) удовлетворяет условиям:

![]()

![]()

![]() (2.697)

(2.697)

![]()

![]() (2.698)

(2.698)

![]()

![]() (2.699)

(2.699)

а по переменным ![]()

![]()

![]()

![]() (2.700)

(2.700)

![]()

![]() (2.701)

(2.701)

![]()

![]() (2.702)

(2.702)

Соотношения

(2.697) - (2.702) имеют важное значение для последующих рассуждений. Рассмотрим

равенство:

![]()

![]() (2.703)

(2.703)

Равенство

(2.703) проинтегрируем по ![]() и преобразуем далее,

используя формулу Грина для оператора Лапласа [75]. Получим

и преобразуем далее,

используя формулу Грина для оператора Лапласа [75]. Получим

![]()

![]() (2.704)

(2.704)

Соотношение

(2.704) справедливо при всех ![]() и, следовательно, его

можно проинтегрировать по τ для

и, следовательно, его

можно проинтегрировать по τ для ![]() , где

, где ![]() - сколь угодно малое число. Получим:

- сколь угодно малое число. Получим:

![]()

![]()

![]()

![]() (2.705)

(2.705)

При ![]() подынтегральные функции слева в (2.705) достаточно регулярны,

так как исключена особенность функции

подынтегральные функции слева в (2.705) достаточно регулярны,

так как исключена особенность функции ![]() в точке

в точке ![]() при

при ![]() . Меняем порядок интегрирования слева и вычисляем интегралы

(по τ), используя (2.701), (2.702). Переходя к пределу при

. Меняем порядок интегрирования слева и вычисляем интегралы

(по τ), используя (2.701), (2.702). Переходя к пределу при ![]() с учетом соотношения

с учетом соотношения ![]() находим окончательно

интегральное представление для аналитических решений через функцию влияния:

находим окончательно

интегральное представление для аналитических решений через функцию влияния:

![]()

![]()

![]() (2.706)

(2.706)

Используя

соотношение (2.706), запишем интегральную форму аналитических решений для задач

(2.672) – (2.677):

![]()

![]() , (2.707)

, (2.707)

где

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() для первой

краевой задачи;

для первой

краевой задачи;

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() для второй

краевой задачи;

для второй

краевой задачи;

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() для первой

краевой задачи;

для первой

краевой задачи;

Для случаев (2.668) и (2.670)

выражение (2.707) имеет вид:

![]() , (2.708)

, (2.708)

где

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ;

;

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ;

;

Функция Грина ![]() находится из решения

задачи:

находится из решения

задачи:

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ;

(2.709)

;

(2.709)

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ;

(2.710)

;

(2.710)

![]() ,

, ![]() ;

(2.711)

;

(2.711)

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

(2.712)

,

(2.712)

где

![]() ,

, ![]() для первой краевой

задачи;

для первой краевой

задачи;

![]() ,

, ![]() для второй краевой

задачи;

для второй краевой

задачи;

![]() ,

, ![]() для третьей краевой

задачи.

для третьей краевой

задачи.

В пространстве изображений (по Лапласу)

![]() (

(![]() ) (2.713)

) (2.713)

функция Грина как решение задачи

(2.709) – (2.712) имеет вид:

![]() (2.714)

(2.714)

где

![]() ;

; ![]() ,

, ![]() для

для ![]() в (2.707);

в (2.707);

![]() ,

, ![]() для

для ![]() в (2.707);

в (2.707);

![]()

![]() для

для ![]() в (2.707).

в (2.707).

В ряде

практических случаев можно уменьшить громоздкость в записи аналитических

решений задач для уравнения (2.661) на основе анализа параметра ![]() , где

, где ![]() - скорость звука в

материале,

- скорость звука в

материале, ![]() ;

; ![]() ,

, ![]() - изотермические

коэффициенты Ламе;

- изотермические

коэффициенты Ламе; ![]() - плотность. В

качестве иллюстрации рассмотрим (2.661) в конечной области

- плотность. В

качестве иллюстрации рассмотрим (2.661) в конечной области ![]() ,

, ![]() при начальных условиях

(2.662), граничных условиях (2.663) и (2.665) соответственно га границах

области

при начальных условиях

(2.662), граничных условиях (2.663) и (2.665) соответственно га границах

области ![]() и

и ![]() при

при ![]() ;

; ![]() . Перейдём к следующим безразмерным переменным;

. Перейдём к следующим безразмерным переменным;

![]() ;

; ![]() ;

; ![]() ;

; ![]() ;

;

![]() ;

; ![]() . (2.715)

. (2.715)

Граничное условие (2.665) в переменных (2.715) будет иметь вид

![]() ,

, ![]() .

(2.716)

.

(2.716)

Рассмотрим

случай, когда ![]() , т.е.

, т.е. ![]() . Анализ условия (2.716) в пространстве изображений по

Лапласу (2.678) при

. Анализ условия (2.716) в пространстве изображений по

Лапласу (2.678) при ![]() показывает, что от

(2.716) можно перейти к классическому условию теплообмена и, таким образом,

исходная задача будет иметь вид:

показывает, что от

(2.716) можно перейти к классическому условию теплообмена и, таким образом,

исходная задача будет иметь вид:

![]() ,

, ![]() ;

; ![]() ; (2.717)

; (2.717)

![]() ,

, ![]() ;

(2.718)

;

(2.718)

![]() ,

, ![]() ;

(2.719)

;

(2.719)

![]() ,

, ![]() . (2.720)

. (2.720)

Приведённые выше операционные

соотношения приводят к решению задачи (2.717) – (2.720) в виде

![]() , (2.721)

, (2.721)

![]()

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() - полином

Лагера;

- полином

Лагера; ![]() ;

; ![]() .

.

Сравнивая

решение (2.721) с классическими для задачи (2.1) – (2.3) при ![]()

![]() , можно ещё раз убедиться, что краевые задачи нестационарного

переноса для уравнений гиперболического типа требуют пристального внимания в

аналитической теории теплопроводности твёрдых тел. Дальнейшее обобщение

гиперболической модели нестационарного переноса – переход к областям с

движущимися во времени границами.

Подобные задачи возникают во многих направлениях науки и техники, описанных в

, можно ещё раз убедиться, что краевые задачи нестационарного

переноса для уравнений гиперболического типа требуют пристального внимания в

аналитической теории теплопроводности твёрдых тел. Дальнейшее обобщение

гиперболической модели нестационарного переноса – переход к областям с

движущимися во времени границами.

Подобные задачи возникают во многих направлениях науки и техники, описанных в ![]() и аналитические методы

для нахождения точных решений такого рода задач практически не разработаны.

Возможно, более эффективными здесь окажутся приближённые аналитические методы,

изложению которых посвящены следующие разделы книги.

и аналитические методы

для нахождения точных решений такого рода задач практически не разработаны.

Возможно, более эффективными здесь окажутся приближённые аналитические методы,

изложению которых посвящены следующие разделы книги.